- Amazon EC2

AWSの料金は従量課金制で柔軟な反面、事前のコスト予測が難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。そんなときに役立つのが AWS Pricing Calculator。本記事では、基本の使い方から構成例に基づいた入力方法、見積結果の見方、よくある落とし穴まで詳しく解説します。

AWS Pricing Calculator は、AWS の利用料金を事前に見積もるための公式ツールです。クラウドの利用が初めての人でも使えるように設計されており、無料かつサインイン不要で基本的な見積もりを作成できます。

見積もり結果は総額だけでなく、サービス別の詳細な内訳まで確認でき、CSV 形式で出力したり、共有用 URL として保存したりできます。

「AWS を導入する前に、どの程度の費用がかかりそうか」を把握するための出発点となります。複数のサービスをまとめて見積もる「グループ」機能を備えており、たとえば Web サーバー・DB・ストレージを一つの構成として整理できます。

まず基準となる オンデマンド価格(従量課金の標準料金) を算出できます。そのうえで、Reserved Instances や Savings Plans といった割引オプションを適用し、割引前後のコストを比較することも可能です。こうすることで、料金計画を検討する際の判断材料として活用できます。

Pricing Calculator が活躍するのは、新しいシステムを設計するときや既存環境を AWS に移行するときです。小規模な EC2 インスタンスを追加して運用コストを見たい場合や、大規模な基幹システムの移行に伴う総額を試算したい場合に利用します。

Pricing Calculator はブラウザから利用できるシンプルなツールで、トップページに「新しい見積もりを作成」というボタンが表示されます。サインイン不要で誰でも試算を始められるのが特徴です。見積もりはサービスを追加し、利用条件を入力していく流れで進みます。画面左側には選択中のサービスと構成が一覧表示され、右側に入力項目やコストのサマリーが表示されるレイアウトになっています。

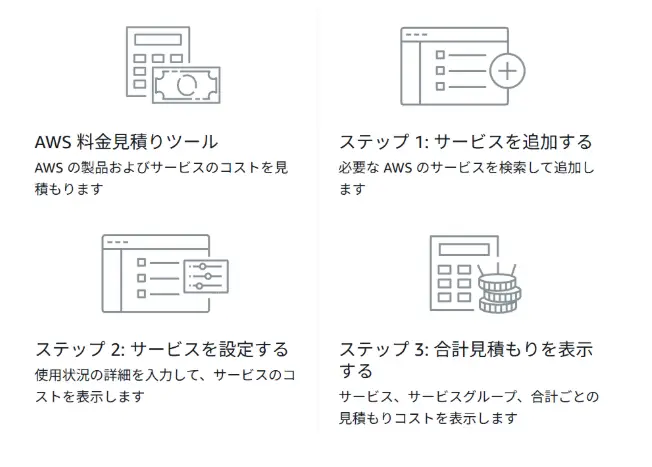

操作の流れは大きく ①新規見積の作成 → ②サービスの追加 → ③条件入力 → ④見積結果の確認・保存 というステップです。画面左側に選択中のサービスと構成が一覧表示され、右側に入力項目やコストのサマリーが並ぶ構成になっています。

AWS アカウントを持っていなくても利用できます。ログイン不要で誰でも試算を始められるのが特徴で、サービスを選んで条件を入力するだけで料金シミュレーションが可能です。

トップ画面で「見積もりを作成する」をクリックすると新規見積が開始できます。まずは見積の名前や通貨(JPY/USD など)を指定し、その後に必要なサービスを選んで追加していく形です。

EC2 を追加するときは「Amazon EC2」を選び、インスタンスタイプ・台数・利用時間を入力します。

「t3.micro を 1 台、東京リージョンで 24 時間稼働」という条件を入れると、そのインスタンスの月額費用が自動計算されます。オプションとしてストレージ(EBS)やデータ転送量も入力可能です。

S3 ではストレージ容量とリクエスト数、データ転送量を入力します。RDS はエンジンの種類、インスタンスサイズ、マルチAZ構成の有無などが指定可能です。

Lambda の場合は、関数実行時間と実行回数を入れると費用が算出されます。サービスごとに入力項目は異なりますが、画面右側にリアルタイムで料金サマリーが反映されるため直感的に確認できます。

AWS の料金はリージョンごとに異なるため、必ず利用予定のリージョンを選択します。東京リージョンとオレゴンリージョンでは、同じインスタンスでも単価が異なることがあります。

EC2 であれば「時間あたり利用」か「常時稼働」、S3 なら「保存容量(GB)」と「リクエスト数」など、サービスごとに料金を左右する指標が違います。想定するピーク利用や平均利用をもとに入力します。

見積作成時には、オンデマンド価格だけでなく「リザーブドインスタンス(RI)」や「Savings Plans」といった割引プランを適用する設定ができます。こうすることで、1年契約・3年契約でどの程度コストが下がるかをシミュレーションでき、予算検討の精度を高めることが可能です。

見積もりを作成すると、画面右側にサマリーと詳細の内訳が表示されます。サマリーには選択したすべてのサービスを合算した総額が示され、詳細欄にはサービスごとの金額が分解されています。

EC2 であればインスタンス利用料とストレージ、データ転送料など、S3 であればストレージ容量とリクエスト数に応じた料金といった具合に、構成要素ごとに明細を確認できます。

サマリー部分は「この構成を運用した場合、月にいくらかかるのか」をひと目で把握できる箇所です。

一方、詳細内訳は「どの要素がコストの大部分を占めているか」を分析するために役立ちます。たとえば、EC2 のインスタンス利用料が大きいのか、それともストレージやデータ転送が支配的なのかを見極めることで、コスト最適化の余地を探せます。

Pricing Calculator は基本的に月額ベースで結果を表示しますが、Reserved Instances や Savings Plans を組み合わせた場合には「1 年契約」「3 年契約」といった年額換算の概念も登場します。

このときは「月あたりに平準化した金額」と「契約全体での総額」の両方を把握しておくと予算計画が立てやすくなります。稟議の場では月額を示す方が理解されやすく、長期的な予算管理では年額を押さえる、と使い分けるのが一般的です。

見積もりは画面で確認するだけでなく、社内外での共有や資料化に活用できます。Pricing Calculator には、PDF や共有リンクとしてエクスポートできる機能があります。

見積もりはCSV形式でエクスポートでき、Excelで整形して稟議資料や社内説明用のPDFとして活用できます。また、共有用URLを発行してオンラインでメンバーと共有することも可能です。ただし、URLはパブリックに保存されるため、外部に知られたくない情報を含めないよう注意が必要です。

稟議や社内プレゼンで見積もりを使う際は、サマリーだけを貼るのではなく「なぜそのサービス構成にしたのか」「どの部分がコストの大半を占めるのか」を併記するのがおすすめです。

加えて、割引オプションを反映したケースとオンデマンド利用のみのケースを比較資料として出すと、意思決定者に対してコスト削減効果を説明しやすくなります。

Pricing Calculator は入力の仕方によっては、現実と乖離した試算になってしまうことがあります。特に以下の点は要注意です。

EC2 を見積もる際、画面に表示される代表的なインスタンスタイプ(例:t3.medium や m5.large)をそのまま選んでしまうケースがあります。実際の利用用途に合わないスペックを安易に選択すると、過大または過小なコスト試算につながるため、要件に応じて適切なインスタンスファミリーやサイズを選び直しましょう。

EC2 や RDS の見積もりでは、計算リソースの料金だけに目が行きがちです。しかし、EBS のストレージ容量やスナップショット、S3 とのデータ転送量などが積み重なると総額に影響します。内訳を確認し、ストレージや転送を現実的な数値で入力しましょう。

Reserved Instances や Savings Plans を利用する予定がある場合でも、見積もりに反映し忘れると「オンデマンド料金のみ」の高額な試算になってしまいます。契約を見込んでいる割引オプションは選択肢に加えて比較しましょう。

見積もりはあくまで「モデルケース」であり、現実の運用すべてを網羅できるわけではありません。以下の点は限界として理解しておく必要があります。

トラフィック量やアクセスパターンは日ごとに変動するため、データ転送量を正確に予測するのは困難です。特にコンテンツ配信や突発的なアクセス増加が想定されるシステムでは、見積との差が大きくなることもあります。

Amazon RDS ではバックアップやスナップショットの保存、AWS Lambda ではモニタリングのための CloudWatch ログ出力など、周辺の運用コストが発生します。Pricing Calculator ではサービス単体の料金は算出できますが、こうした付随費用まではカバーしきれません。設計段階では、別途シナリオを想定して予備費を組み込むのがよいでしょう。

ブログや企業サイトなど、数千〜数万リクエスト規模の小規模サービスでは、EC2 1〜2台、RDSの小サイズインスタンス、S3での静的コンテンツ配信といった構成が一般的です。

ERP や社内システムをクラウドへ移行する場合は、複数台のEC2、マルチAZ構成のRDS、大容量のEBSストレージなどが必要です。

短期利用が前提の開発・検証環境では、スポットインスタンスや オンデマンドの最小構成で見積もるのが現実的です。たとえば EC2 数台と小規模の RDS、必要なストレージだけを組み合わせれば、月数千円〜数万円程度に収まることが多いです。常時稼働させず、業務時間のみ稼働させる設定を入力することで、実態に近いコストシミュレーションが可能になります。

AWS の使い方、見積もり、構成、運用などで迷いや不安がある場合は、お気軽にご相談ください。現地チームとの共通認識づくりや前提条件の整理から、判断をスムーズに進めるお手伝いをします。

本サービスは、日本で最初の商用インターネットサービスプロバイダーとして誕生した IIJ グループと、AWS プレミアティアサービスパートナーであるサーバーワークスが共同で提供する「IIJ Managed Cloud for AWS」です。東南アジアを含むグローバル環境での利用にも対応し、現場の判断に寄り添った AWS 支援を行っています。

▶ 詳しい資料を確認する

▶ AWS活用の相談をしてみる